井の中で交わす

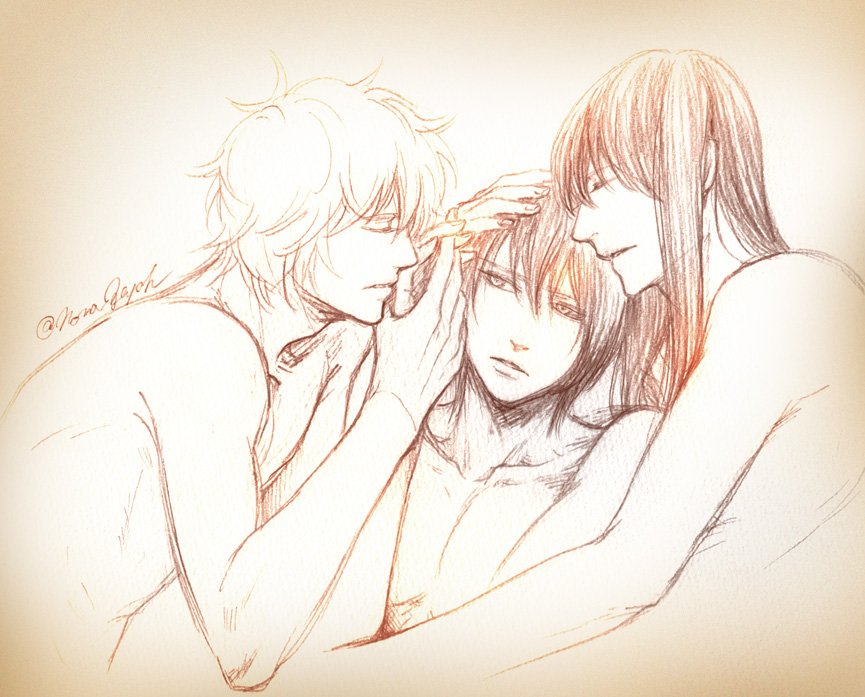

目が合うと、下着を身に着けながらギンは頷く。 そこで股間に宛てがわれたタオルに気付き、情けなさで消え入りたくなった。 醒めた先こそ夢なら良かったのに。 彼の純粋な優しさとは理解するが、それにしても耐え難い羞恥。 俯き言葉を探していると頭を撫でられた。不思議と心地良い重みだった。 と、フロアから辰馬の笑い声が聞こえた気がした。 咄嗟に腕時計を覗くと終電の時間まであと10分である。 「ごめん、電車やばい」 ギンを押しのけ急いで服を着る。 今更だが、ここはスマホ類の使用、並びに腕時計の着用は禁止だった気がする。 見るとギンの手首にも時計が嵌ったままだ。知っている。自分の感覚で言うなら、ボーナスひと塊を叩くブランドだ。 今すぐゴミ箱に突っ込みたい気分だが、と、引っ掴んだタオルに途方に暮れた。 「貸して、大丈夫だから」 「悪い、ほんと、ごめん」 差し出される手に、素直に甘える事にする。 「来週も多分いるから。 俺ね、甘いモン大好きなの。スイーツ男子。 あとね、最近観た映画、原作ロングセラーのやつ。あれ超泣いた。でも本の方がやっぱ良いね。1人で観たけど。そうだな、あとどっちかって言うと山派」 彼の声を背中で聞きながら、最寄りの駅までの道順を脳内再生する。 一応頷いて見せているつもりだが、分かってくれるかどうか。 辰馬は。 良いか。 見当たらなきゃ勝手に帰るだろうし。 翌日の昼過ぎ、辰馬の社員寮がある駅で落ち合った。 秋晴れの空が爽やかすぎて昨夜の出来事が嘘みたいだ。 特に何をするでもなく、肩を並べ公園まで無言で歩く。 降りる駅が変わり、溜まり場がボロアパートから小奇麗な寮に変わっただけで、何年も手順は同じようなものだ。 こんな日もある。よくある。 「ムツ氏はどうだった」 「ほとんど一瞬やった…お恥ずかしい話ぜよ。鼻で笑われての」 小さく丸まる辰馬の背中をポンと叩く。 「ただ、言い訳ちゅうか、よお分からんがまた会おう言われたんよ。うふふ」 なんだ。 「お前ならやれると思ってた」 終わり良ければ全て。 元より俺に辰馬を笑う権利は無い。タオルは濡れてしまったんだから。 許してくれないギンが全て悪い、と主張させて貰おう。 喘ぎの途中で、したい、離してくれ頼む、と押した肩の感触を思い出した。それは熱くて滑らかな肌だった。 人間の記憶力は気まぐれだ。どうでも良い時に忘れたい事を思い出すんだから。 ああ良かった俺は言葉を無くしていなかった、と薄っすら苦笑もしたと思う。 「えっどうしよう、えっと、タオル敷こうか。本当に無理?行ってくる?」 戸惑った声を出しながらも落ち着いた対応に面食らった。 こんな場所だ。プレイとか何とかで日常茶飯事なのかもしれない。 当人としては情けなくて涙が出るが。 みっともなく縋るような顔だったであろう俺から何を汲んだのか、小さく笑った後に結局ギンは腰を揺すり続けた。 次第に目尻に熱いものを感じ、口も開きっぱなしで。本当にいま考えると、だが、やはり下からも出ていた。 「高杉には笑われるかと思うちょった」 うきうきした声で現実に引き戻される。 「おう。まだまだ俺ら、若手だしな」 「おん。ピチピチやから」 「今日はもう酒って気分じゃ無いよな。そうだなあ、風呂は?」 「磨こうかの。電車使うけんど、えいとこ、ウチの後輩から聞いたんよ」 出るのが随分と遅くなってしまった。彼は居るだろうか。 また件の店にやって来てしまった。 「君、先週ギンさんと一緒だった?」 フロア内を見渡すも姿の見えない彼の代わり、では決して無い、つもりだ。 ギンよりもう少し年上に見える男に声を掛けられた。 世の中、物好きは幾らでも。そこまで考えて自分を呪った。 何と恥ずかしい奴だ。 と言っても、ここにまたやってきた自分の思惑を辿ると、何も言えない。 「俺、元々そういうんじゃありませんよ、マジで」 それでもきっちりラベルを貼られても困るので、控え目に宣言しておく。 「ええ?残念。違うの?」 顰めっ面を飲み込み、手にしたジョッキを持ち上げ彼と軽く乾杯。 ジョッキを手渡してくれたのは、まだ学生の様な若い女性店員だった。 髪の色は暗め、はにかんだ笑顔が少々場違いで、それがなかなかに魅力的に見えた。 彼女がこの店で働き始めた経緯を想像しかけ、つまらなくなって止めた。 昨年、家業の手伝いをすると言って海辺の実家に帰ってしまった女を思い出したのだ。 絵描きの女だった。 好きだったが、 引き止められなかった。...